Malen ist meine Form der Kontemplation, jedenfalls im ganz elementaren Sinn dieses Wortes. Denn das Wort „Kontemplation“ wurzelt im Lateinischen „contemplare“. Und das bedeutet, wenn wir das Gewicht einer langen religiösen Aufladung des Wortes abziehen, schlicht etwas aus der Nähe betrachten, also „anschauen“.

Ich richte meinen Blick in eine bestimmte Richtung und versenke mich in den Anblick von etwas. Wenn ich das tue, wie die Wahrsager Roms, deren Tätigkeit, den Vogelflug zu beobachten, das Wort bezeichnete, dann kann geschehen, dass die betrachteten Gegenstände zu „sprechen“ beginnen. Ihnen ist das sicher auch schon einmal geschehen. Vielleicht auch in der Betrachtung von Kunst, oder aber in der Betrachtung eines wunderbaren Naturereignisses. Hartmut von Rosa würde vielleicht sagen, ich entdecke in der Welt und ihren Dingen „Resonanz“. Ich empfinde es als Beziehungsangebot. Aber mehr mag ich eigentlich dazu nicht sagen. Deswegen liebe ich die Malerei. Bilder erzählen nicht. Sie nehmen uns an der Hand und lassen uns selbst entdecken.

Ich würde einfach sagen: Wenn ich mich ganz ins Schauen versenke, im Anblick von Natur oder von Malerei, kann es passieren, dass ich mich plötzlich „getroffen“, oder erkannt und damit angeschaut fühle. Und das mag ich an diesem Wort: „Anschauung“ lässt offen, wer wen anschaut.

Anschauung beginnt in der Malerei, wo das Gerede und das Absondern von Botschaften und Konzepten enden. Es war eine wichtige Entdeckung für mich, wie sich hier Malerei von Malerei scheidet. Und es hat eben gar nichts mit der Frage von Abstraktion oder Figuration zu tun hat, wie in den ideologischen Debatten des ausgehenden letzten Jahrhunderts behauptet. Auch die Botschaft, keine Botschaft zu haben, wird schnell zur plappernden Ideologie. Das Gerede ist immer eine Bedrohung, auch in meinen Bildern. Zum Einfachen zu kommen, ist nicht einfach.

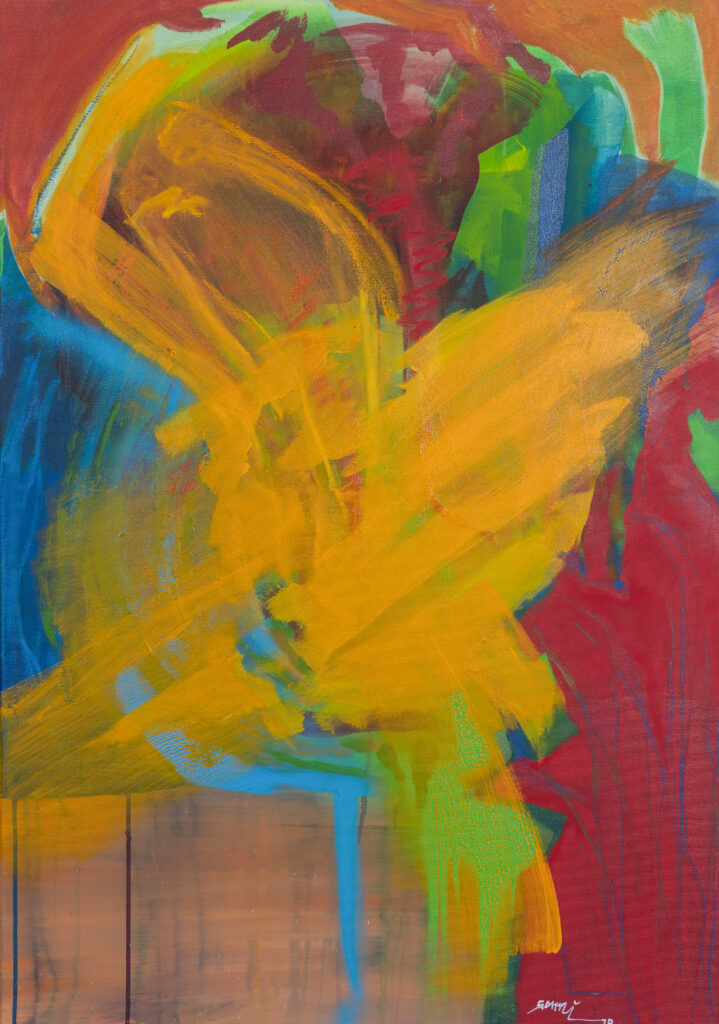

Fläche, Farbe und die Bewegung von Hand oder Pinsel. So einfach kann das sein mit der Malerei, im Kern seit über 40.000 Jahren. Dann Abstand nehmen, schauen … und von vorne. Gut wird es nicht, wenn es nach meinem Kopf geht. Gut wird es, wenn das, was da werden will, anfängt mit mir zu sprechen. Aber bis es dahin kommt, braucht es unterschiedlich lange Anläufe. Und das hat dann doch oft mit mir zu tun: Der Kopf ist voll. Ich möchte die Kontrolle behalten. Oft fällt es mir schwer, mich auf das Jetzt und mein Gegenüber mit seinem Tempo und seinem Rhythmus einzulassen. Wo sich aber Vertrautheit einstellt, kann ich loslassen. Und je mehr ich dem Bild seinen Rhythmus und seinen Weg lasse, je mehr ich mich selbst verliere im Schauen mit Händen und Augen, im Vor- und Zurücktreten, desto mehr bin ich bei mir.

Nochmal: Beim Einfachen zu bleiben, ist oft richtig schwer, jedenfalls für mich. Deswegen brauchte ich neben all den anderen Zweigen meiner Malerei immer meine „Übungen“. Es sind Übungen der Selbstbeschränkung auf das Elementare in der Variation des immer selben „Motivs“.

Was ich da suche, wurde mir irgendwann bewusst in der Begegnung mit Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“ und seinen Goldbergvariationen. Erstere schrieb Bach kurz vor seinem Tod. Am Ende seines Lebens erlaubt er uns einen Blick hinter die Kulissen, oder besser auf das schlagende Herz seiner Musik. Mit strenger Klarheit durchschreitet ein Motiv immer neue Variationen, wird gespiegelt, verziert, in seinen Dimensionen und im Rhythmus variiert, wird chromatisch und im Kontrast zu gegenläufigen Motiven in all seinen emotionalen Tönungen ausgelotet. Es entsteht ein Raum aus Musik von überwältigender Klarheit, der sich nach immer neuen Seiten öffnet. Es ist eine Musik, die mich mit ihrer rationalen, klaren Selbstbeschränkung heilsam berührt, und in deren elementare Lebendigkeit ich jeden Tag neu eintauchen könnte, um in ihrem Spiegel immer neue Facetten des Lebens zu entdecken. Gerade weil jede Variation schlicht in sich ruht, um dann doch in immer neue Möglichkeiten der Gestaltwerdung zu münden, entsteht eine Bewegung, welche direkt in die Unendlichkeit zu führen scheint, etwas, was mir so nur noch in der indischen Musik eines Ravi Shankars begegnet ist.

Etwas von dieser Bewegung suche ich, wenn ich in meinen Bildern immer wieder zum Elementaren zurückkehre, zur Farbe geordnet nach Klängen und Strukturen, die ich bei Spaziergängen in der Natur beobachtet habe, oder in den organischen Überlappungen von Kreisen oder – noch grundlegender – im Kreuz. Wichtig ist mir, dass der Malerei die Spuren der Kräfte anzusehen ist, die an ihrer Geburt mitgewirkt haben. Egal ob es die heitere Leichtigkeit des Spiels ist, der freie Fluss von Farben oder die Schrunden und Narben gewalttätiger Übermalungen und Abschichtungen. Denn der Charakter der Oberflächen gibt meiner Überzeugung nach Bildern Charakter und Poesie.

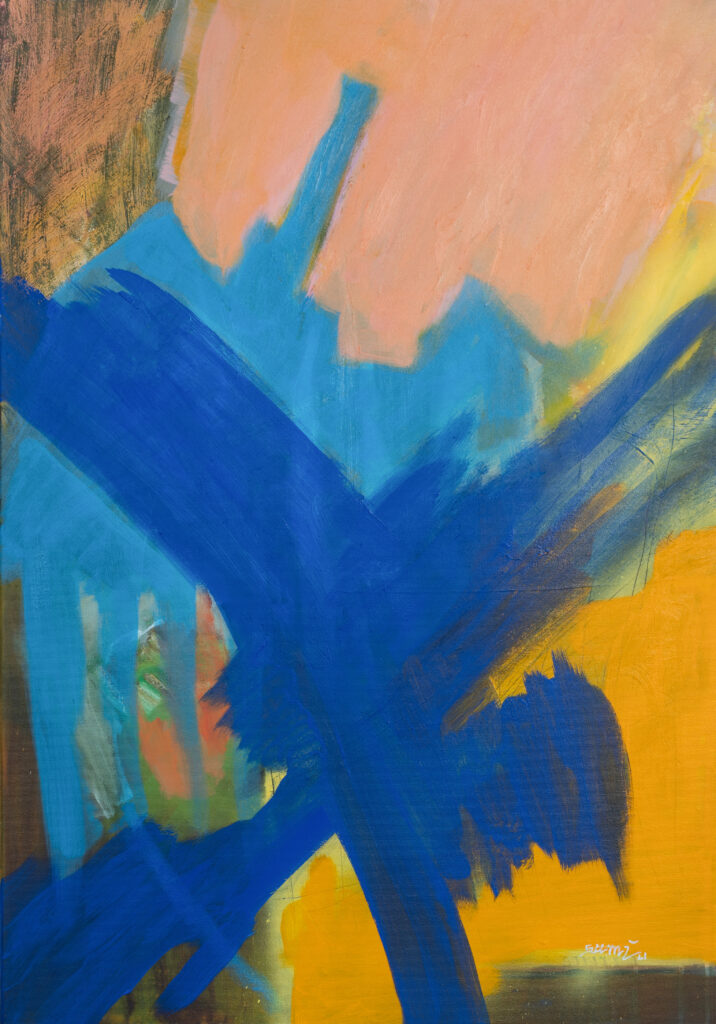

Trotz vieler spielerischer Umwege setzt sich dabei immer wieder, ob explizit oder manchmal auch nur verdeckt, die Struktur des Kreuzes durch. Warum? Einerseits ist die Durchstreichung eine der ganz elementaren Bewegungen der Malerei. Kinder fangen damit an zu malen: Nach anfänglicher Vorsicht beim Ziehen einer Spur über bereits bemaltes oder gedrucktes Papier spürt man die zunehmende wilde Lust beim Durch- und Ausstreichen, Lust an der Bewegung und den Spuren, die sie hinterlässt. Und dennoch ist dann, wenn sie aufschauen, in ihren Augen manchmal auch so etwas wie ein Erschrecken zu entdecken, als ertappe man sie bei etwas Verbotenem und Gewaltsamen, das sich da gerade noch Luft gemacht hat. Und all das hat mit jenem Grundgesetz des Werdens zu tun, das für uns Menschen so schwer zu akzeptieren ist: Neues, Lebendiges kann nur Gestalt annehmen, wenn Altes, das darunter liegt, überlagert und manchmal eben auch zerstört wird, auch was wir lieben.

Zugleich thematisiert das Kreuz in seinen vielen Varianten nichts anderes als die Begegnung der Horizontalen mit der Vertikalen, die Begegnung des Oben und Unten und seine Öffnung in den Tiefenraum des Horizontes. Damit ist das Kreuz ein Grundprinzip der Ordnung unserer Welt, auch in der Malerei, selbst dort, wo sie diese Ordnung explizit in Frage stellt. Und damit bin ich bei der tiefsten Schicht dessen angekommen, was mich bewegt, am Kreuz immer neu das Schauen zu üben.

Für Ignatius von Loyola war das wichtigste Gebet eine Übung, das sogenannte „Examen“. Trotz des Klanges dieses Wortes, geht es in der Übung gerade nicht um Bewertung. Es geht vielmehr darum, jeden Abend den vergangenen Tag nüchtern zu betrachten: Stimmt die Richtung? Ignatius möchte uns dazu ermutigen, zu leben, statt gelebt zu werden. Das eigene Leben zu gestalten beruht auf der inneren Freiheit, wenn ein Mensch durch Übung gelernt hat, sich nicht einfach von äußeren Sachzwängen und inneren Antrieben bestimmen zu lassen, sondern sein Leben zu gestalten in bewusster Ausrichtung auf das Wesentliche. Schnell war mir klar, warum Ignatius sein Leben mit Jesus besprach, jeden Abend, wie mit einem Lehrer oder Freund. Er insistiert aber darauf, dass es ein Gespräch mit Jesus am Kreuz war. Das fand ich lange gruselig und unangebracht. Warum den geliebten Menschen immer anschauen im Moment seiner größten Erniedrigung und Pein? Warum Gottes Botschaft von der befreienden Liebe immer fokussieren auf sein Scheitern an den Gesetzen und der Banalität menschlicher Bosheit? Inzwischen ist mir, jedenfalls für mich, klargeworden, dass es nicht um ein Gespräch mit einem gemarterten Menschen geht. Für mich geht es um die Konfrontation und die beständige Infragestellung meines Lebens durch das „Schauen“ jenes Ur-Symbols der Begegnung von Himmel und Erde, welches zugleich das elementarste Ordnungsprinzip unserer Welt und jeder Kunst darstellt, das Kreuz.

Und dann stellt sich manchmal ganz leise und heilsam jene Ahnung einer Hoffnung ein, von der Leonard Cohen in seinem Song „Anthem“ singt:

„Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering

There is a crack, a crack in everything

That’s how the light gets in“